ここから本文です。

更新日:2025年2月17日

【甲府城連載企画 vol.7】第51回「信玄公祭り」にかこつけて甲府城の魅力を発信#2|新府城編

2025年4月4日から6日にかけて、甲府の街には県内外、いや日本国内外から大勢の人が詰め寄せる。世界最大の武者行列「甲州軍団出陣」に熱狂するためだ。その出陣式の会場となるのは史跡甲府城跡。この連載を読んできた方は思うだろう、「甲府城と武田信玄って関係ないじゃん!」。そう、その通りである。でも、こんなふうに思いを馳せてほしい。山梨が世界に誇るヒーロー武田信玄が、この夜、現代に甦るのである。山梨を愛し、その後も甲斐国を見守り続けた彼が、後の繁栄の拠点となった甲府城に降り立つのは不思議なことではない。この祭りの間、発展の礎を築いた信玄の魂は、現在の街の姿を観てまわりながら堂々と練り歩くのである。

信玄公祭り開催までの3か月間は、毎月甲府城と武田時代の城を比べて、違いや魅力を知る企画に形を変えてお送りします。第2回は、韮崎市にある新府城です!

この記事を書いたのは・・・

山梨県埋蔵文化財センター

副主査・文化財主事

久保田 健太郎(39歳)

石器が専門だが、同じ石だからという理由で(?)、山梨県庁入庁1年目から甲府城の石垣の担当になる。以来、石垣の呪いにかかり、全然関係ない遺跡の発掘をしても高確率で石垣がみつかる。

高い石垣に囲まれた甲府城。安土桃山時代以降、急速に普及した「近世城郭」と呼ばれるタイプのこの城と、戦国時代らしい土塁と堀に囲まれた武田時代の城を比べたら、全然違うに決まってる。と言われてしまいそうだが、あえて比べてみるこの企画。

今回は、信玄の子、武田勝頼の名城、新府城(山梨県韮崎市)だ。

新府城が背負った運命

新府城は、七里岩と呼ばれる断崖絶壁の上に築かれた武田氏の城である。この連載をお読みいただいている方は、もうおわかりだろう。武田氏の築城ということは、新府城は甲府城のような高い石垣で囲われていない土塁と堀の城だ。

新府城が築城された1581年頃というのは、甲斐国、いや日本全体が大きく揺れ動いた時期にあたる。

ここを新たな拠点とした武田勝頼は、そのわずか68日後の1582年3月、城に火を放って退去し、8日後、子の信勝らと共に自害したのだった。この時、勝頼は37歳。私より2つ若い彼の運命を思わずにはいられない。

武田家の滅亡により、甲斐国は織田信長の支配下に置かれることとなる。しかし、歴史好きの方はすぐにお気づきだろう。1582年は、「本能寺の変」が起こる年だ。織田信長は、武田氏滅亡のわずか3か月後に49年の生涯を閉じるのである。その後、甲斐国の領有をめぐって、徳川氏と北条氏が戦いを繰り広げることになる。

歴史学的な評価とは無関係の個人的な気持ちだが、新府城は、中世という時代の最後を象徴するように、パッと花開いて消えた大輪の花火のような存在だ。わずかな存続期間ではあったが、その設計には武田氏の城ならではの特徴をみることができる。その姿は韮崎市教育委員会によって整備され、私たちを激動の時代へと誘い込む。

これぞ武田の城!

新府城は、七里岩上の小山に造られた城だ。山を削ったり盛ったりして、堀を開削し、曲輪と呼ばれる平らなエリアや土塁を造成している。旧山体の形状に依存しつつも、彼らの意図によって自在に土地の形を改変していくのは、甲府城にも共通する特徴だ。

築城者の思わくが最もよく表れている箇所の1つが、お城の正面玄関「大手」である。新府城の堂々たる大手は、韮崎市教育委員会によって復元されている。戦いに備えたその構造は、やや複雑だ。

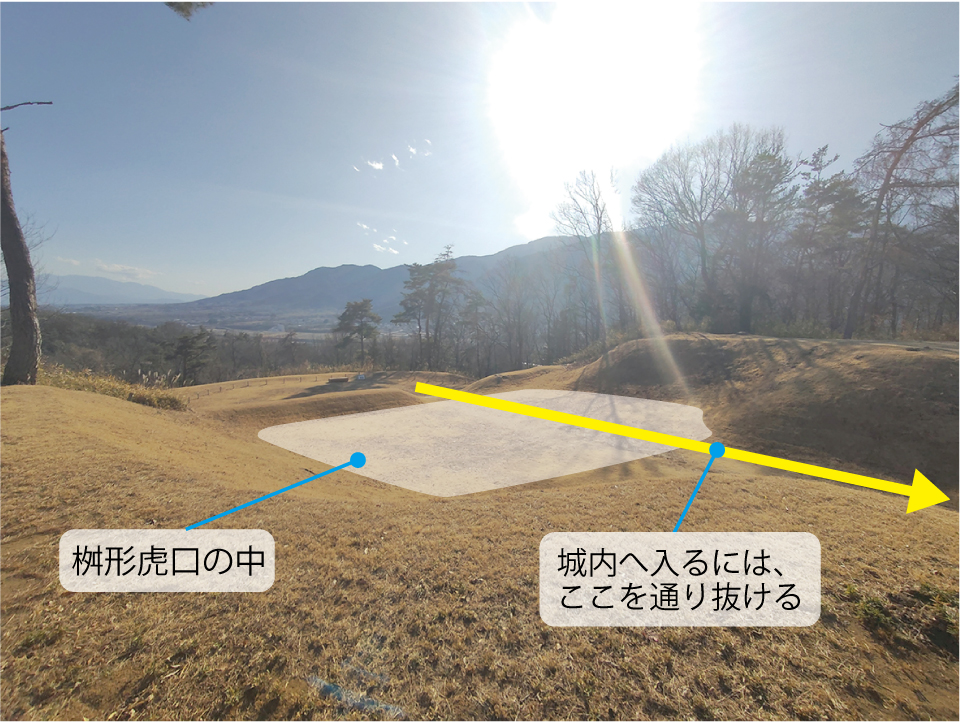

入口は、「桝形虎口」とよばれる四角い空間を通り抜けねばならなくなっている(写真1)。その空間の入口と出口はとても狭いので、侵入者たちはここに滞留している間に狙い撃ちにされてしまう。

(写真1) 新府城大手の桝形虎口

同じ構造は、甲府城でもみることができる。甲府駅北口に甲府市教育委員会が復元した「山手門」がわかりやすいので、併せて訪れてほしい。

ただでさえ突破の難しい桝形虎口だが、新府城にはその桝形虎口にさえ、たどり着きづらくする仕掛けがある。桝形虎口の外側につくられた「丸馬出」と「三日月堀」である(写真2)。

(写真2) 桝形虎口の外に付帯する「丸馬出」

桝形虎口に突進しようにも、その手前に「三日月堀」を伴った「丸馬出」と呼ばれる巨大な土塁が立ちはだかっていて進めない。実際に、大手の外側に立ってみてほしい。目の前には三日月のように弧を描いた堀と、その向こうに見上げるほど巨大な丸馬出がそびえている。これから突破しようとする桝形虎口など、その姿をみることもできない威容である。誰でも足がすくむはずだ。

この「三日月堀」と「丸馬出」を伴う「桝形虎口」は、武田氏の城や館によくみられるもので、甲府市にある武田氏館跡(武田神社のあるところ)の発掘調査でも見つかっている。復元された大手は、新府城の見どころが凝縮されている上に、富士山を望むこともできる(下記写真)。山梨観光に来たら、ぜひ足を運んでほしいスポットだ。

復元された大手

もう少し歩いてみよう

大手から城内に入って、本丸を目指す。雑木林が気持ちいい(写真3)。

(写真3)大手から本丸へのルートは、ほどよいハイキングコース

途中で二の丸のほうへ寄り道してみると、ここにも土塁に囲われた平坦な曲輪面がよく残っている(写真4)。

(写真4)土塁と曲輪

さらに搦手(からめて:裏口の意味)に向かって歩いていくと、井戸の跡と推定されている「すり鉢状」の巨大な窪地や(写真5)、発掘でみつかった礎石が復元表示された門の跡(乾門)をみることができる。一つ一つの見どころポイントに、その場所の解説と、その地点での発掘調査の成果を記載した説明看板があるのが嬉しい。

(写真5)井戸の跡と考えられている巨大な窪地

そして、乾門から外へ出て、堀沿いに「搦手の曲輪」を振り返ってみよう。高さがビシッとそろった美しい土塁の天端のラインをみることができる。

きっとここまで読んでくださった皆さんなら、本丸からの眺望よりも、この美しい人工美にこそ心奪われるはずだ。

新府城は中央本線の新府駅から徒歩で行くこともできる。武田氏の築城の粋を観に、そして、甲府城との共通点を探したりもしに、新府城へ行ってみよう!

(写真6)きれいに同じ高さに盛られた土塁